Lesedauer: 10 Minuten

Retailtainment: Wenn Shopping zur Erlebniswelt wird

Golfstaaten:

Shopping-Malls in den VAE oder Saudi-Arabien sind längst mehr als Handelsflächen. Sie verbinden Retail mit Kunst, Unterhaltung, Gastronomie, Kultur und Bildung. Beispiele dafür sind Shopping- und Erlebniswelten:

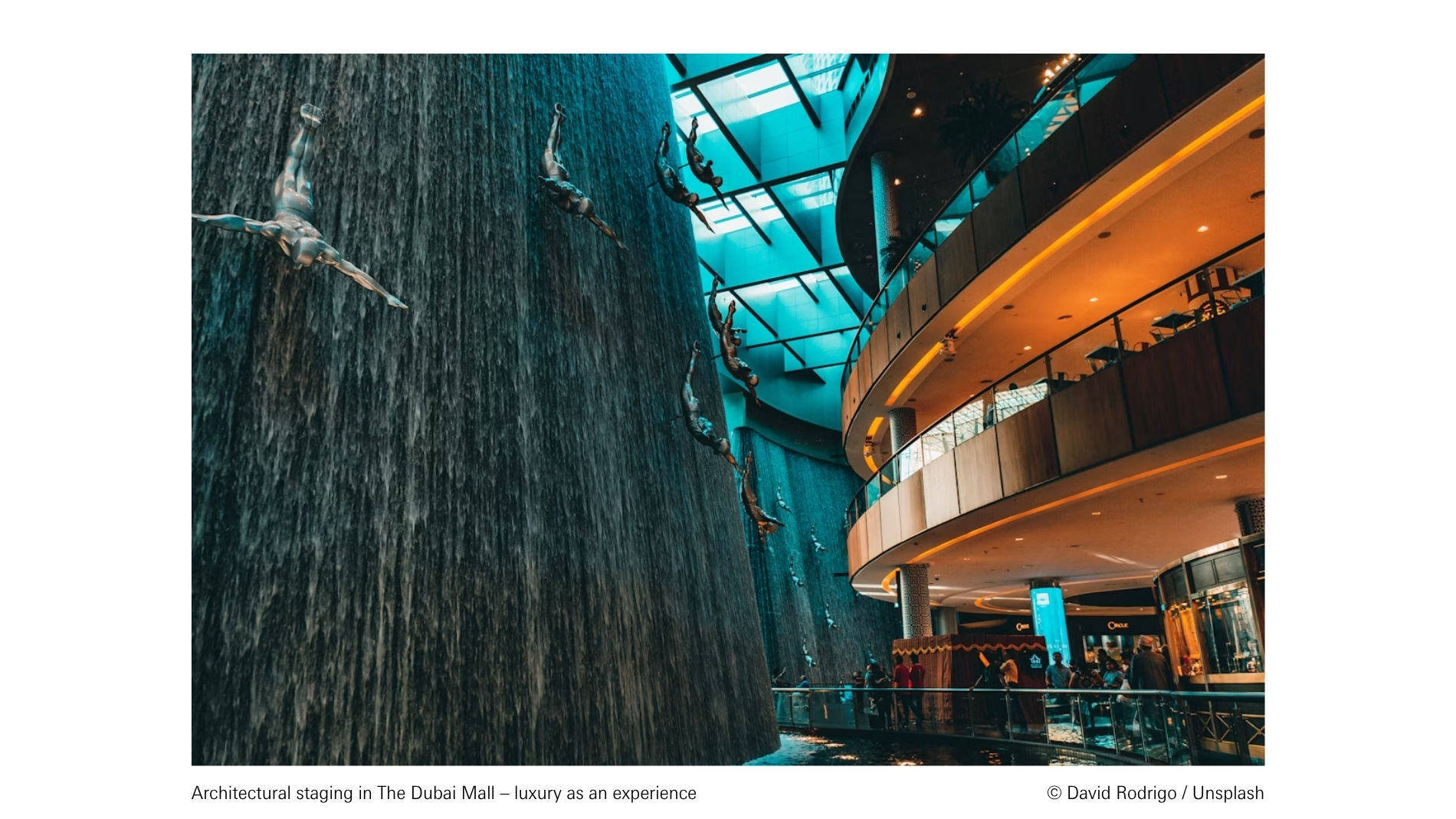

- Dubai Mall: weltweit führende Shopping-Destination mit mehr als 1.200 Geschäften, Wasserfall, Aquarium und Luxusviertel

- Dubai Festival City: über 230.000 m2 mit rund 400 Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten, außerdem ein großes Angebot an kulturellen Veranstaltungen

Architektonische Inszenierung in der Dubai Mall – Luxus als Erlebnisraum © David Rodrigo / Unsplash

Andere Länder:

In der Türkei und Ägypten entstehen Mischkonzepte wie das Zorlu Center Istanbul oder Cairo Festival City, die den Fokus stärker auf Konsum als auf Inszenierung legen.

Das Zorlu Center in Istanbul bietet ein gehobenes Einkaufserlebnis sowie Restaurants, ein Hotel und sogar einen Wohnkomplex. Das Quartier Cairo Festival City hingegen ist neben dem Shoppingerlebnis auf Unterhaltung und Events ausgelegt.

E-Commerce trifft Offline: Omnichannel im Aufwind

Golfstaaten:

In den VAE und Saudi-Arabien ist der E-Commerce längst mehr als nur ein digitaler Vertriebskanal. Er ist zentraler Bestandteil eines vernetzten Handelssystems, das digitale Touchpoints mit stationären Erlebnissen verschmilzt. Plattformen wie Amazon.ae, Noon oder Namshi bieten Click & Collect, Same-Day-Delivery, digitale Kundenberatung, Loyalty-Programme und mobile Bezahloptionen, die oft nahtlos mit physischen Retailflächen verbunden sind.

Große Handelsmarken und Malls reagieren darauf mit dedizierten Online-Pick-up-Zonen, In-App-Store-Maps, digitalen Schaufenstern oder Hybridformaten, bei denen das Einkaufserlebnis im Store beginnt und online weitergeführt wird – oder umgekehrt. Besonders innovativ: Der „Store-as-Logistics-Hub“-Ansatz, bei dem stationäre Geschäfte als lokale Auslieferungsknoten für Online-Bestellungen fungieren. Die saudische Vision 2030 und Investitionen in Smart-City-Infrastrukturen treiben solche Entwicklungen gezielt voran.

Andere Länder:

In Ländern wie Jordanien, Ägypten oder auch dem Libanon steckt der Omnichannel-Handel noch in einer früheren Entwicklungsphase. Der E-Commerce wächst stark, ist jedoch nicht flächendeckend vernetzt mit dem stationären Handel. Plattformen wie Jumia oder lokale Anbieter wie Carrefour Egypt online bauen ihre Logistik- und Paymentinfrastruktur kontinuierlich aus, doch es fehlt vielerorts an standardisierten Schnittstellen zwischen Online und Offline.

Herausforderungen sind etwa:

- Geringere digitale Zahlungsadaption (Bargeld bleibt dominant)

- Logistische Engpässe außerhalb der Ballungszentren

- Fehlende Integration zwischen Marktplatz, Lager und stationärem Handel

- Begrenzte personelle und technologische Ressourcen im Einzelhandel

Dennoch zeigen sich auch hier Fortschritte: Mobile Shopping-Apps werden beliebter, soziale Medien (v. a. Facebook und TikTok) werden zunehmend zur Commerce-Plattform und internationale Handelsketten testen Omnichannel-Modelle in Pilotstädten wie Kairo oder Amman. Das große Potenzial liegt in einer jungen, digitalaffinen Bevölkerung mit wachsendem Anspruch an Komfort, Transparenz und hybride Einkaufserlebnisse.

Premiumisierung & der neue Luxusbegriff

Golfstaaten:

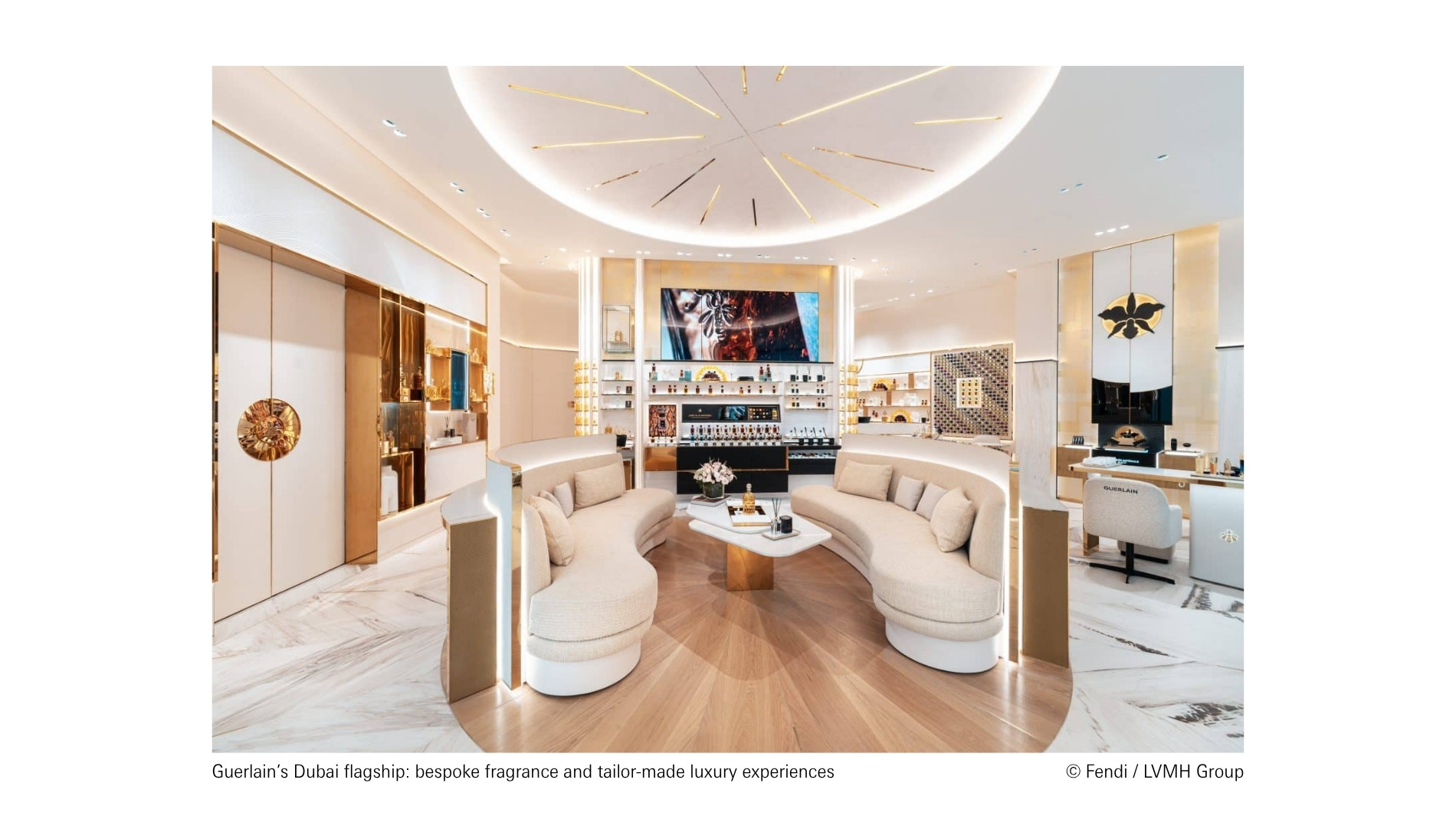

In Märkten wie Dubai, Abu Dhabi oder Doha ist Luxus Teil des Alltagsbilds, sichtbar an Flagship-Stores, maßgeschneiderten Shoppingerlebnissen und Serviceleistungen auf Fünf-Sterne-Niveau. Kund*innen erwarten nicht nur exklusive Produkte, sondern emotional aufgeladene Markenräume: Duftpersonalisierung, private Anprobe-Suiten, High-End-Gastronomie im Store oder AR-gestützte Produktinszenierung gehören zum Standard. Luxusmarken wie Louis Vuitton, Dior oder Hermès experimentieren mit lokal inspirierten Editionen oder Store-Architektur, um Kultureinbindung und Statusversprechen zu vereinen.

Andere Länder:

In Istanbul, Tel Aviv oder Beirut zeigt sich Premiumisierung weniger über Glamour, sondern über Designkultur, Handwerk und Originalität. Marken setzen auf story-driven Branding, lokale Materialien, reduzierte Ästhetik oder nachhaltige Produktionsweisen, um sich gegen global standardisierte Luxuskonzepte abzugrenzen. Konsument*innen suchen hier Einzigartigkeit statt Ikonenstatus, etwa in Form limitierter Kunst-Kooperationen, kuratierter Boutique-Formate oder moderner Interpretationen traditioneller Fertigung.

Smart Stores & Retail-Tech

Golfstaaten:

In den Golfstaaten wird der stationäre Handel zunehmend als technologische Plattform verstanden. Riad und Dubai testen KI-gestützte Sortimentslogik, interaktive Bildschirme, Gesichtserkennung im Loyalty-System und vollständig cashierless Stores nach Vorbild von Amazon Go.

Besonders in Abu Dhabi ist Retail eng mit der Smart-City-Vision verknüpft: Sensorik, Echtzeitdaten und digitale Services fließen nahtlos in Stadtentwicklung, Logistik und Kundenbindung ein. Malls entwickeln sich zu datengetriebenen Ökosystemen, in denen jeder Besuch analysiert, optimiert und personalisiert wird.

AR-Erlebnisse prägen Dubais Luxus-Retail © Artsun Studio

Andere Länder:

Israel gilt als Hotspot für Retail-Tech-Innovationen. Start-ups entwickeln dort Lösungen für Predictive Shopping, automatisierte Bestandsoptimierung, intelligente Payment-Integrationen und Retail-AI-Plattformen, die weltweit zum Einsatz kommen.

In Ägypten und der Türkei entstehen erste Pilotformate mit AR-Spiegeln, App-basierten Stores oder virtueller Regalverlängerung, hauptsächlich im Fashion- und Beauty-Bereich. Die Digitalisierung läuft hier nicht flächendeckend, aber mit großem Innovationspotenzial in urbanen Clustern.

Pop-up-Kultur & kuratierte Formate

Golfstaaten:

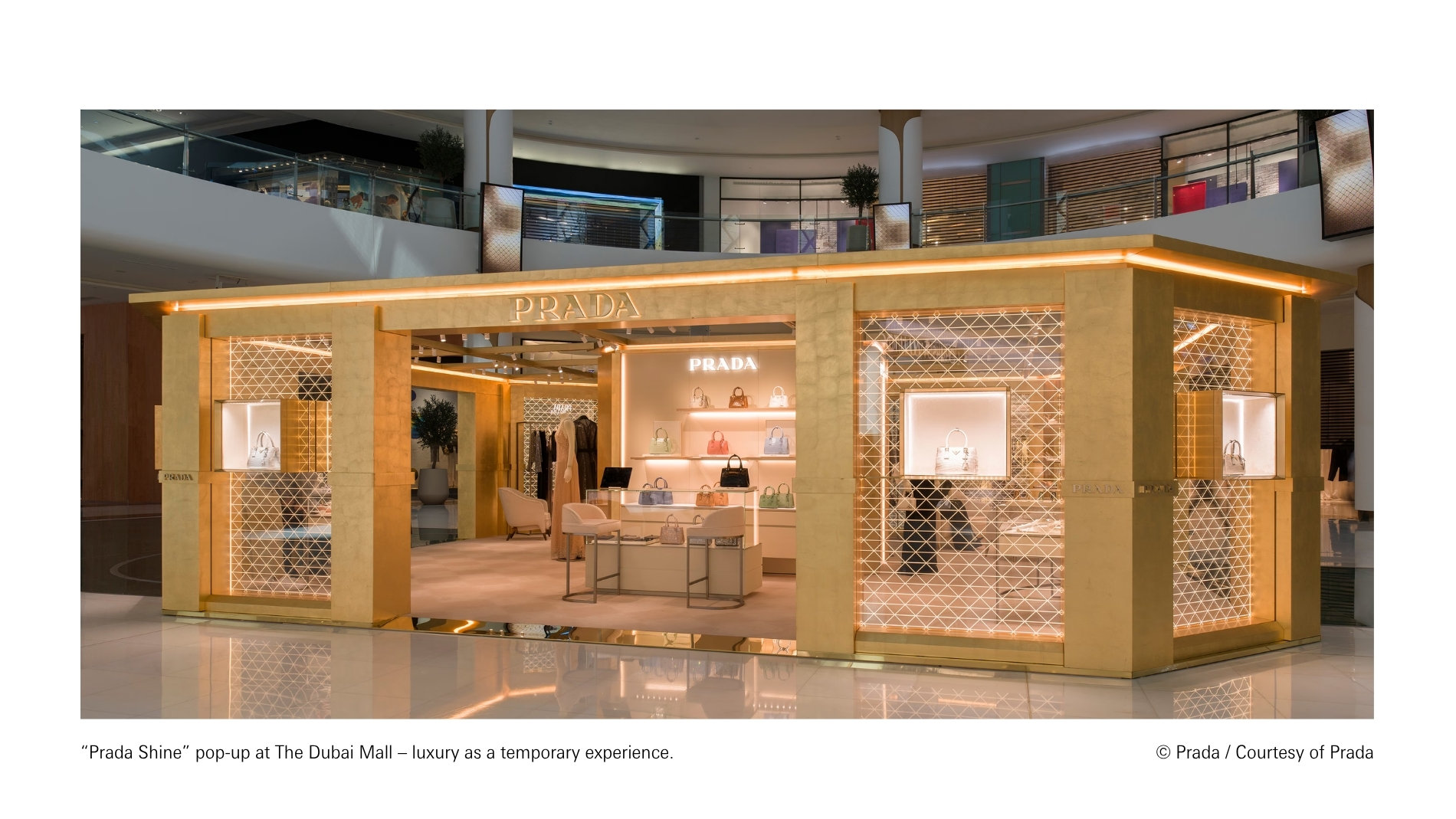

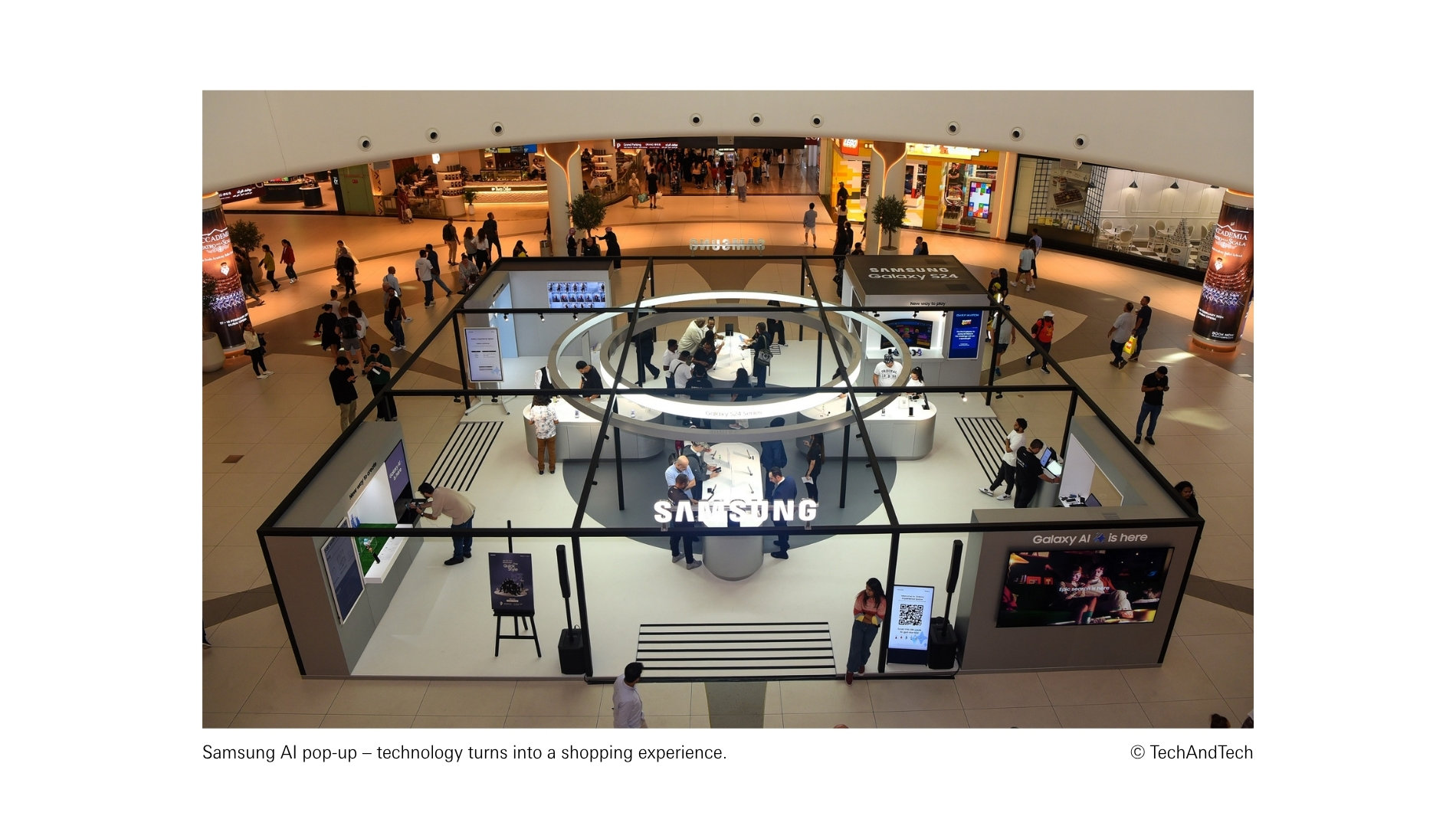

In den Golfstaaten ist die Pop-up-Kultur Teil einer bewusst kuratierten Erlebnisökonomie. Besonders in Dubai, Abu Dhabi oder Doha setzen Marken auf temporäre Formate, um Begehrlichkeit zu erzeugen und Markenwelten physisch erlebbar zu machen. Locations wie Beach Clubs, Hotel-Lobbys oder High-End-Malls werden zu Bühnen für Pop-ups – oft begleitet von Influencer*innen, Live-Performances oder Limited Editions. Beliebt sind auch Themenformate wie „Local Art Meets Luxury Fashion“ oder Kollaborationen mit Design-Unis aus der Region.

Beispiel:

Der „Concept Big Brands Carnival“ in Dubai bringt regelmäßig Pop-ups internationaler Premiumbrands in wechselnde Locations – mit starkem Fokus auf Outlet-Inszenierung und Eventisierung.

Andere Länder:

In Amman, Kairo oder Beirut entwickeln sich Pop-up-Formate häufig aus dem lokalen Kreativ- und Gründermilieu. Sie sind meist kleiner, aber kulturell tief verankert – etwa als Plattformen für slow fashion, regionale Kulinarik oder Handwerk. Orte wie die Art-Lab-Studios in Beirut oder The GrEEK Campus in Kairo bieten regelmäßig Pop-up-Flächen für junge Labels, die ohne langfristige Retailbindung auskommen möchten. Aus vielen dieser Konzepte entstehen semipermanente Shops, Designmärkte oder saisonale Mikro-Malls.

Retail als Kulturbotschafter

Retail im Nahen Osten wird zunehmend zur Erzählfläche für lokale Identität. Besonders in Saudi-Arabien, Oman oder Bahrain setzen Storedesigns auf:

- Arabische Typografie

- Regionale Materialien wie Palmenholz

- Traditionelle Farben & Muster

- Thematische Kollektionen zu Ramadan oder Eid

Auch internationale Marken greifen diese Codes zunehmend auf – als Zeichen für kulturelle Sensibilität und lokale Relevanz.

Nachhaltigkeit: Vom Nischenthema zur Nachfrage

Golfstaaten:

Auch in den Golfstaaten gewinnt das Thema Nachhaltigkeit spürbar an Bedeutung, insbesondere im Kontext von Innovation, Markenprofilierung und Stadtentwicklung. Zwar bleibt der Massenmarkt bislang eher preissensibel und weniger nachhaltig orientiert, doch im Premiumsegment werden ESG-Konzepte (Environmental, Social, Governance) zunehmend zum Differenzierungsmerkmal.

Ein wegweisendes Beispiel ist die Dubai Sustainable City, ein ökologisches Modellquartier mit Solarnutzung, Wasserkreislaufsystemen und emissionsarmen Mobilitätslösungen. Hier verbinden sich Lifestyle, Technologie und Umweltbewusstsein zu einem zukunftsweisenden Retail-Ökosystem. Auch in der Retail-Landschaft zeigen sich erste Umsetzungen:

- Refill-Angebote im Beauty- und Haushaltsbereich

- Recyclingfähige oder biologisch abbaubare Verpackungen

- Kreislaufkonzepte in Concept Stores und Boutiquen

- Brand-Kooperationen mit nachhaltigen Fashionlabels, z. B. limitierte Kollektionen mit Eco-Fokus

Nicht zuletzt ist auch der wachsende Anteil an „Conscious Beauty“ im GCC ein Signal für den Wandel: Kund*innen achten zunehmend auf Inhaltsstoffe, Herkunft und Transparenz.

Andere Länder:

In Städten wie Tel Aviv, Istanbul oder Kairo ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend, sondern zunehmend Ausdruck einer kulturellen Haltung. Besonders die urbane Mittelschicht und kreative Szenen setzen auf bewussten Konsum, faire Produktion und lokale Herkunft. Auffällig ist hier die Breite an Initiativen:

- Grüne Modelabels mit Fokus auf Upcycling, Zero Waste oder sozialer Fertigung

- Bio- und Urban Markets, die regionale Produkte in den Vordergrund stellen

- Community-basierte Plattformen für nachhaltige Lebensstile – z. B. Repair Cafés, Kleidertauschbörsen oder Nachhaltigkeitsmärkte

- Digitale Transparenztools, mit denen Konsument*innen mehr über Lieferketten und CO₂-Bilanzen erfahren

Beispielhaft sind Projekte wie „PopLove“ in Tel Aviv, das Mode mit sozialem Empowerment verbindet, oder OhSevenDays in Istanbul, das traditionelle Textiltechniken in nachhaltige Designlinien übersetzt.

Influencer als Vertriebskanal

Golfstaaten:

In den Golfstaaten, insbesondere in den VAE, sind Influencer*innen längst integraler Bestandteil des Retail-Marketing-Mix. Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat fungieren nicht nur als Reichweitenkanäle, sondern als aktive Verkaufspunkte. Live-Commerce-Streams, Produktpräsentationen in Echtzeit und Pop-up-Events mit Influencer-Präsenz liefern direkte Kaufimpulse.

- Instagram-Inhalte sind in den vergangenen fünf Jahren in der UAE-Influencer-Szene um etwa 4,25 % gewachsen, TikTok gewinnt rasant an Bedeutung.

- Die Region entwickelt sich zunehmend zu einem professionellen Influencer-Ökosystem, unterstützt durch staatliche Fördermechanismen wie einen AED 150 Mio-Fonds für Content Creators.

Andere Länder:

In Ägypten und Jordanien gewinnen Micro-Influencer*innen zunehmend an Bedeutung, vor allem als glaubwürdige Stimmen mit starker lokaler Verankerung. Sie agieren weniger als Reichweitenverstärker*innen, sondern vielmehr als Community-Binder*innen: nahbar, engagiert und mit spürbarem Einfluss auf das Konsumverhalten ihres direkten Umfelds.

Für viele regionale Marken sind sie zentrale Multiplikator*innen, insbesondere wenn es um authentisches Storytelling und die Platzierung kultur- oder ortsspezifischer Produkte geht. Plattformen wie Favikon oder Hypetrace listen regelmäßig die Top 20 Micro-Influencer*innen pro Land – ein wachsender Pool strategischer Partner*innen für den lokal differenzierten Handel.

Ihr Vorteil: Echte Nähe zur Zielgruppe, hohe Glaubwürdigkeit und eine organisch gewachsene Followerschaft machen sie zu effektiven Markenbotschafter*innen im Nahen Osten abseits der großen Metropolen.

Tourismus & Retail: Flagship Erlebnis

Golfstaaten

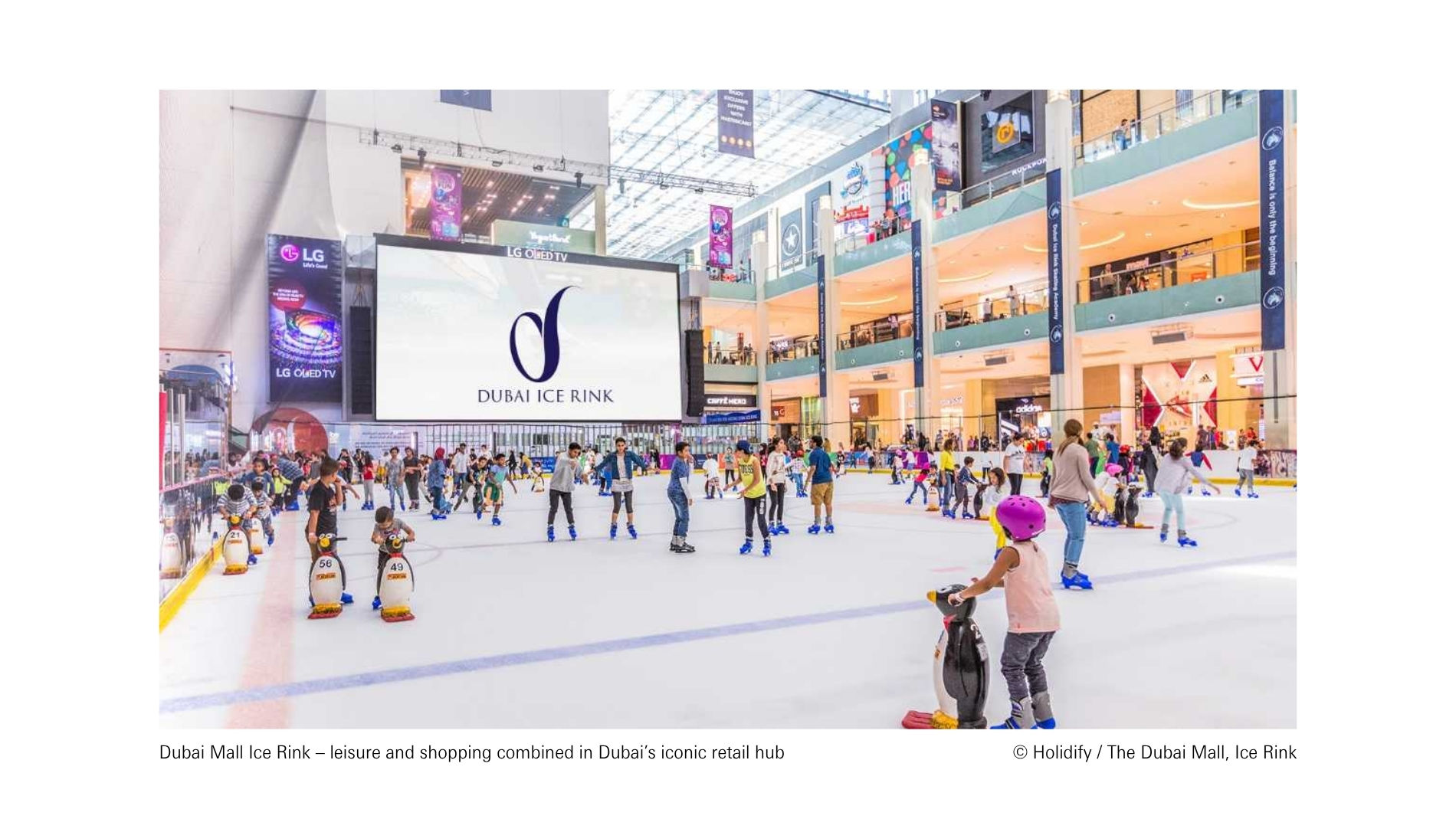

In den Golfstaaten ist Einzelhandel längst kein bloßer Teil des Alltags. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der touristischen Inszenierung. Allein in Dubai verzeichnete die Stadt 2024 18,72 Millionen internationale Übernachtungsgäste, ein Plus von 9 % im Vergleich zum Vorjahr. Unter diesen Bedingungen entwickeln sich Retail-Destinationen wie die Dubai Mall zu erlebbaren Bühnen mit integrierter Eisbahn, Aquarium, Fashion-Events und nicht nur Shopping, sondern Entertainment pur.

Dubai Mall Ice Rink – Freizeit und Shopping im ikonischen Retail-Zentrum Dubais © Holidify / The Dubai Mall, Ice Rink

Auch die Doha Festival City ist weit mehr als ein Einkaufszentrum: Mit über 500 Shops, mehr als 100 Restaurants und Freizeitattraktionen wie „Angry Birds World“, einem 4DX-Kino sowie einem Indoor-Schneezentrum wird hier Retail als multisensorielles Erlebnis umgesetzt. Im Zuge von Saudi-Arabiens Vision 2030 entstehen in Riad Retail- und Kulturviertel wie Diriyah Gate, die Shopping, Kultur und Landschaft miteinander verschmelzen.

Flagship-Retail wird so zum touristischen Kern. Im Zusammenspiel mit Tourismus entwickeln sich Flagship-Stores zu strategischen Erlebnisorten, an denen Handel, Architektur und Inszenierung gezielt zur Kundenbindung beitragen.

Andere Länder:

In Städten wie Kairo, Istanbul oder Amman ist der stationäre Handel zwar eng mit dem Tourismussektor verknüpft, allerdings anders geprägt. Dort dominieren traditionell Souvenirs, lokale Handwerksmärkte und Basarformen innerhalb eines urban vertrauten Rahmens.

Doch auch hier entstehen zunehmend kuratierte, erlebnisorientierte Retail-Ansätze: Das Cairo Festival City etwa kombiniert heute Shopping mit Kultur und Eventflächen. Und in Amman organisiert die Amman Design Week temporäre Retail-Räume wie einen Crafts District, in dem lokales Design und Handwerk als bewusst gestaltetes Konsumerlebnis verschmelzen.

Diese Entwicklungen bilden einen sanften Übergang hin zu Retail-Konzepten mit tiefer kultureller Verankerung, allerdings weniger konzipiert als Attraktion, mehr als Teil urbaner Identität.

Innovation & Start-up-Förderung

Golfstaaten:

In den Golfstaaten transformieren staatlich initiierte Programme die Retail-Innovationen in ein strategisches Investitionsfeld. Ein zentraler Player ist Hub71 in Abu Dhabi, gegründet 2019 im Rahmen der Ghadan-21-Initiative. Hub71 bietet Start-ups ein tech-intensives Ökosystem mit Infrastruktur, Investmentanreizen und globaler Vernetzung. Im ersten Halbjahr 2025 wurden allein 13 neue KI-Start-ups aufgenommen, womit sich die Zahl der KI-basierten Unternehmen auf 53 erhöhte – ein klares Signal für Abu Dhabis Anspruch als globales KI-Zentrum.

Zeitgleich hat der Misk Accelerator (Riyadh) eine Schlüsselrolle in Saudi-Arabiens Start-upSzene übernommen: ein zwölfwöchiges Zero-Equity-Programm, das seit 2019 über 170 Start-ups unterstützt hat und mit knapp 20 Teilnehmer*innen pro Kohorte weiter expandiert.

Andere Länder:

Im Vergleich stehen Länder wie Israel, die Türkei und Jordanien auf andere Weise im Rampenlicht der Retail-Innovation. Israel gilt als führender Hub für RetailTechnologie: Zahlreiche Startups entwickeln dort Lösungen für Predictive Analytics, Payment-Plattformen oder Retail-AI, die weltweit eingesetzt werden. Diese Innovationskraft kommt weniger durch staatliche Programme als durch etablierte Tech-Cluster mit globaler Exportrelevanz wie in Tel Aviv zustande.

In der Türkei entsteht eine wachsende Zahl junger Ventures in den Bereichen Design, D2C und nachhaltige Fashion, oft initiiert von kreativen Gründer*innen. Unterstützt werden sie durch lokale Inkubatoren, Coworking-Spaces oder Stage-Formate, jedoch ohne die institutionelle Fokussierung wie in den Golfstaaten.

Fazit: Nahost-Retail im Wandel – regional verwurzelt, global orientiert

Der Einzelhandel im Nahen Osten erlebt einen tiefgreifenden Wandel, getrieben von Technologie, Tourismus, Konsumkultur und Urbanisierung. Während die Golfstaaten mit Investitionen in Megaprojekte, Luxusformate, Retail-Tech und kuratierte Erlebnisräume die Innovationsführerschaft übernehmen, entwickeln sich Märkte wie die Türkei, Israel, Jordanien oder Ägypten in Richtung kulturell geprägter, community-naher Handelskonzepte.

Charakteristisch für die Region ist:

- Die enge Verzahnung von Tourismus und Handel (insb. in VAE & KSA)

- Eine dynamische Premiumisierung, die über Produktqualität hinaus auf Erlebnis, Design und Storytelling setzt

- Der Aufstieg mobiler, digitaler Ökosysteme, bei denen Wallets, Social Commerce und Super-Apps den Alltag bestimmen

- Die Förderung retailnaher Start-ups, die in Tech-Zentren wie Abu Dhabi oder Tel Aviv zukunftsweisende Lösungen entwickeln.

Dabei bleibt der Nahost-Retail ein Mosaik: Technologische Ambitionen treffen auf traditionelle Märkte, globale Marken auf lokale Creator, urbane Gigamalls auf kreative Pop-ups. Die Region ist kein homogener Zukunftsmarkt, aber ein hochgradig spannender Raum für Retail-Innovation mit starker kultureller Prägung und wachsender internationaler Relevanz.

Häufige Fragen zu den Handelstrends im Nahen Osten

Welche Rolle spielt der E-Commerce im Nahen Osten?

Der Online-Handel wächst rasant. Getrieben von einer jungen, technologieaffinen Bevölkerung und einer hohen Smartphone-Nutzung, verschieben sich die Einkaufsgewohnheiten zunehmend ins Internet. Länder wie die VAE und Saudi-Arabien sind Vorreiter in diesem Bereich. Auch der Online-Lebensmittelhandel (Quick-Commerce) erlebt einen starken Aufschwung, da Konsument*innen Wert auf Bequemlichkeit und schnelle Lieferungen legen.

Was bedeutet „Mall Culture“ für den stationären Handel?

Obwohl der E-Commerce wächst, bleibt die „Mall Culture“ ein zentraler Aspekt des sozialen Lebens im Nahen Osten. Einkaufszentren sind nicht nur Orte des Konsums, sondern auch wichtige Treffpunkte für Familien und Freunde. Einzelhändler*innen müssen daher eine überzeugende Omnichannel-Strategie verfolgen, die das digitale Einkaufserlebnis nahtlos mit dem physischen Ladengeschäft verbindet.

Welche Rolle spielen Konsument*innen in der Region des Nahen Ostens?

Die Konsument*innen im Nahen Osten sind zunehmend anspruchsvoller. Sie sind preisbewusster und weniger markenloyal als früher, suchen aber gleichzeitig nach einem hochwertigen Einkaufserlebnis. Wichtige Trends sind:

- Bequemlichkeit: Schnelligkeit und Einfachheit sind bei Online-Einkäufen entscheidend.

- Gesundheit & Nachhaltigkeit: Eine wachsende Gruppe von Verbraucher*innen achtet auf gesunde Lebensmittel und nachhaltig produzierte Waren.

- Personalisierung: Kund*innen erwarten maßgeschneiderte Angebote und Erlebnisse, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

- Digitalisierung: Die mobile Nutzung dominiert; Kund*innen erwarten die Integration von Technologien wie KI und VR im Einkaufsprozess.

Welche Branchen wachsen im Nahen Osten besonders stark?

- Lebensmittel und Getränke (F&B): Dieser Sektor ist ein dominanter Teil des Einzelhandelsmarktes. Insbesondere der Online-Lebensmittelverkauf und der Außer-Haus-Verzehr sind sehr beliebt.

- Luxusgüter und Lifestyle-Produkte: Trotz einer gewissen Preissensibilität bleibt die Nachfrage nach Luxusartikeln und Premium-Produkten stark. Die Region ist ein wichtiger Markt für internationale Luxusmarken.

- Elektronik und Mode: Auch diese Segmente verzeichnen signifikantes Wachstum, angetrieben durch den E-Commerce und die Präferenz für moderne Produkte.

Welche Herausforderungen gibt es für Einzelhändler im Nahen Osten?

- Wettbewerb: Der Markt wird zunehmend wettbewerbsintensiv, sowohl durch lokale als auch internationale Akteure.

- Logistik: Die Last-Mile-Delivery (Letzte-Meile-Lieferung) ist oft eine Herausforderung, da Kund*innen immer schnellere Lieferzeiten erwarten.

- Zahlungsverkehr: Obwohl digitale Zahlungen zunehmen, bleibt die Nachnahme (Cash-on-Delivery) in einigen Regionen noch weit verbreitet, was die Prozesse für Händler*innen kompliziert macht.

- Wirtschaftliche Unsicherheiten: Inflation und andere wirtschaftliche Faktoren können die Kaufkraft der Verbraucher*innen beeinflussen.